Le peintre américain Robert Ryman s’est éteint le 8 février dernier à l’âge de 88 ans. Artiste autodidacte et figure de proue du mouvement minimaliste, il consacra sa vie à l’exploration des possibilités picturales du blanc, couleur qu’il déclina sous toutes ses formes et sur différents supports, notamment sur ses emblématiques toiles au format carré.

C’est un accrochage épuré consacré à son ami et compatriote, le peintre Robert Mangold (1937-), que nous propose la galerie Greta Meert. Organisée chronologiquement, l’exposition intitulée Works from 1967 to 2017 retrace un demi-siècle de création artistique et met en lumière la cohérence et la subtilité de l’évolution de l’œuvre de Robert Mangold au fil des années.

Après des études à la Yale School of Art, l’artiste s’installe à New York au début des années 60. Pour subvenir à ses besoins, il rejoint l'équipe de gardiennage puis celle de la bibliothèque du MoMa (Museum of Modern Art). Cet emploi lui permet non seulement de côtoyer au quotidien les œuvres de Matisse, de Mondrian, de Rothko, d'Ad Reinhardt ou de Barnett Newman pour ne citer qu'elles, mais aussi de rencontrer ses pairs, employés comme lui au musée. A l’instar de Dan Flavin, de Sol LeWitt et de Robert Ryman entre autres, il va progressivement remettre en question l’hégémonie de l’expressionnisme abstrait et du Pop Art et participer à la redéfinition de l’œuvre d’art qui sera souvent réduite à sa plus simple expression. Lucy Lippard, la critique d’art et compagne de Robert Ryman, sera l’une des premières à défendre dans ses écrits les démarches respectives des futurs acteurs du mouvement conceptuel et minimaliste et à théoriser leur intérêt commun pour les relations entre peinture et sculpture et la relation de l’oeuvre à l’espace.

Fasciné par l’architecture et le paysage urbain new-yorkais, Robert Mangold perçoit les gratte-ciels, les blocs d’immeubles et les interstices entre les bâtiments comme autant de fragments, de constructions géométriques qu’il s’évertue à fixer dans ses œuvres.

Adepte du monochrome et de la technique du “Shaped Canvas” (toiles aux contours géométriquement façonnés), Robert Mangold s’affranchit, comme l'ont fait Frank Stella et Ellsworth Kelly, du format rectangulaire de la toile sur châssis et peint sur des supports aux formes découpées: des cercles, des triangles, des trapèzes ou encore des hexagones. "La forme est le premier élément de mon travail. Je ne dirais pas que c'est le plus important, mais tout commence par là," explique-t-il. Il travaille par séries et met en relation dans ses compositions forme, ligne et couleur. Sa palette se décline en un camaïeu de bruns, de verts, d’oranges, de gris et de jaunes. Il passe de la peinture à l’huile à l’acrylique qu’il étend au rouleau sur le support pour un rendu homogène...

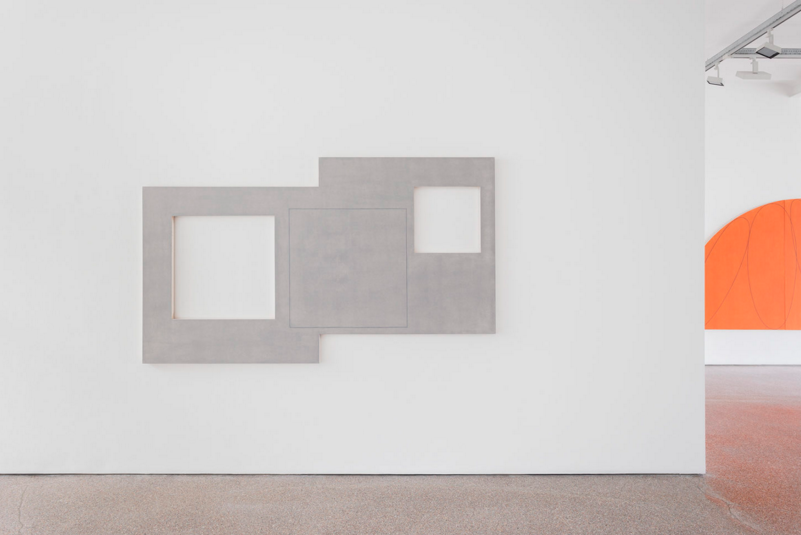

Ses tableaux à l’esthétique dépouillée sont l’aboutissement de recherches méthodiques qu’il conduit à partir d’esquisses préparatoires. Un dessin sur papier précède toujours l’œuvre aboutie et on peut en découvrir quelques uns dans l’exposition. Il simplifie les figures qu’il voit dans l’espace de la ville et les traduit dans ses tableaux abstraits de grand format certes mais à échelle humaine. Les interstices sont une constance dans son travail. Au début de sa pratique, comme on le voit au rez-de-chaussée, la ligne jointive résulte du rapprochement de panneaux modulables. Progressivement, il va dessiner la ligne de division au crayon sur ses tableaux peints et les lignes et courbes sinueuses de ses œuvres plus récentes rappellent les diagrammes de Venn et confèrent une dimension sensuelle à la rigueur quasi-mathématique de sa quête de la forme et de la proportion juste. En mettant en dialogue dessin et peinture, deux disciplines longtemps considérées distinctes, il crée une autre façon d’appréhender l’œuvre.

Au fil de années, il analyse et reconfigure des formes géométriques élémentaires (un carré, un cercle…), il les emboite les unes dans les autres et les déforme légèrement. Les titres qu’il donne à ses œuvres décrivent leurs propriétés matérielles et physiques (Distorted Square, Plane Figure, Two Open Squares within a Yellow Area, Split Ring Image, etc.).. Ses cercles ne sont pas tout à fait des cercles, ses carrés ne sont pas tout à fait des carrés et les figures qu'il dessine à l'intérieur de ses tableaux sont elles aussi déformées. Le spectateur est amené à s'interroger sur la tension entre la forme intérieure du dessin et la forme extérieure. Les œuvres exposées au 3ème étage montrent des quadrilatères découpés tels des fenêtres dans les toiles colorées. Ces carrés révèlent le mur d’exposition sur lequel repose le tableau et suscitent une réflexion sur le rapport extérieur/intérieur dans la mesure où l’intérieur du carré est identique à l’extérieur de la forme qui lui sert de cadre... Pour citer librement Mangold, c’est comme si “le tableau n’est ni un objet ni une fenêtre. Il se situe entre les deux, un espace entre objet et fenêtre.”

La galerie Greta Meert est un superbe écrin pour les œuvres abstraites de Robert Mangold et on sort éblouis par la maîtrise et par la vitalité qui se dégage de l’exposition.

Robert Mangold, Works from 1967 to 2017, Galerie Greta Meert, Rue du Canal 13, B-1000 Bruxelles, Belgique. Jusqu'au 6 avril 2019.

Copyright © 2019, Zoé Schreiber