8 Gods à la Galerie Almine Rech donne un aperçu de l'univers énigmatique de Johan Creten, sculpteur belge qui s'évertue depuis les années 1980 à redorer le blason de la céramique.

La visite permet de découvrir les œuvres récentes de cet artiste passé maître d'une technique reléguée encore il y a peu au rang d'art mineur. Johan Creten contribue au regain d'intérêt pour ce médium et on en veut pour preuve sa participation au printemps dernier à l'exposition Ceramix: de Rodin à Schütte à la Maison Rouge à Paris. Né à Saint-Trond en 1963, il est l'un des premiers artistes contemporains à s'être emparé de ce savoir-faire marginalisé et à l'avoir intégré dans sa pratique.

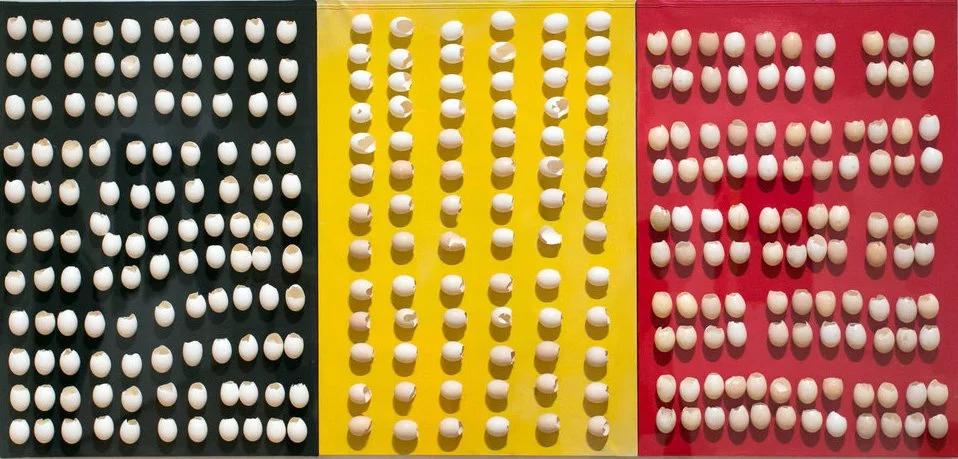

Plusieurs séries de travaux sont présentées. Dans la première pièce de la galerie, des tondos en faïences (Wargames Tondo), servent d'introduction à l'installation située dans l'espace principal où huit sculptures figuratives en terre cuite émaillée (8 Gods) côtoient trois colonnes monumentales en bronze (Massu).

Le rapport entre les échelles et le contraste entre les matières (la fragilité de la céramique et la robustesse du bronze) sont surprenants. La mise en espace nous invite à nous promener d'une sculpture à l'autre et à tisser des liens entre elles. Des "tabourets" en céramique intitulés Points d'observation font également partie intégrante de l'installation et sont mis à la disposition des visiteurs qui souhaiteraient s'y assoir. Ces sculptures "fonctionnelles" font écho aux socles de couleurs acidulées sur lesquelles reposent les 8 Gods. Un temps d'arrêt et de contemplation est implicitement suggéré par l'artiste qui semble vouloir ralentir la cadence de la visite et nous indiquer que c'est dans la durée que ses créations mystérieuses gagnent à être découvertes.

Sur les huit "divinités" installées dans l'espace, six sont féminines et deux masculines. Dénudées, légèrement vêtues de toges ou presque entièrement voilées, les figures nous fixent de leurs regards perçants ou baissent les yeux introspectivement. Certaines sont représentées avec des accessoires: un oiseau, un couteau, un poisson ou encore un anneau autour du cou...

Bien que leur apparence imparfaite et les émaux colorés qui ruissellent sur leur peau les ancrent dans la modernité, les 8 Gods ressemblent à des vestiges d'une époque lointaine. Les sculptures donnent l'impression d'avoir bravé le temps et les éléments (au sens propre comme au figuré puisque les céramiques ont été créées "par le feu" lors de la cuisson). A l'instar de l'historien de l'art Colin Lemoine, qui nous propose son interprétation sous la forme de poèmes dans le livret de la galerie, nous sommes à notre tour invités à tenter de déchiffrer les secrets qu'elles recèlent...

Visuellement, leurs formes s'inspirent du champs sémantique marin. Les Points d'observation rappellent les bittes d'amarrage et les Massu (qui ne sont pas sans évoquer la Colonne sans fin de Constantin Brancusi) ressemblent aux arêtes de squelettes de poissons géants... Mate par endroits et brillante à d'autres, l'enveloppe corporelle des "divinités" s'apparente au corail ou aux algues qui recouvrent les objets rejetés par la mer…

A cet égard, et comme le note Colin Lemoine dans La Traversée, le catalogue qui accompagne l'exposition concomitante au Centre d'Art Contemporain d'Occitanie/Pyrrénés-Méditerranée à Sète: "ces bêtes archaïques, où suintent des couleurs d'outre-tombe, sont prises au piège de la lave céramique. Elles sont figées, naturalisées par la folie de l'artiste qui ne les a pas pêchées, mais repêchées (...) Johan Creten est un océanographe des fluides intimes, un spéléologue des chairs et des pulpes."

A l'issue de la visite, je n'ai pu m'empêcher de penser que l'installation me rappelait le plateau d'un échiquier et les œuvres présentées des pions stratégiquement positionnés sur une grille. Leurs titres (The Knife, The Ring, The Boy, The Herring, The Bird, The Uber, The Veil) m'ont remémoré les arcanes du tarot. La référence subliminale à l'univers du jeu se retrouve d'ailleurs aussi dans les trois planisphères (Wargames Tondo) qui fourmillent d’insectes et ornent les murs de la première pièce... On peut se demander si cet univers ludique ne comporte pas une dimension politique et ce constat peut inspirer des questionnements sur les croyances, sur les perceptions et sur une certaine conception du monde et de la société.

Johan Creten, '8 Gods', Galerie Almine Rech, rue de l'Abbaye 20, 1050 Ixelles, Bruxelles, Belgique. Jusqu'au 8 Avril 2017.

Copyright © 2017, Zoé Schreiber